防静电接地我们浪费了100亿,还要继续吗?

在厂房外挖一个大坑,埋设一组铜棒,接出一根35平方毫米以上的电缆,再分线拉入到各车间各部门用于静电泄放成为了电子厂防静电标志性工程,似乎没有这个防静电接地系统都不敢说自己做了静电防护。但真相是,对于95%以上的工厂来讲这个所谓的静电接地系统纯粹是浪费或错误,几十年来我们为此浪费的资金不下100亿。估算如下:中国大陆有电子相关的企业数量约125万家(包含贸易公司),以此估算厂房数量约20万座,以平均每一座厂房花费5万计算,总花费约100亿。这100亿真金白银真的为我们产品的生产和使用保驾护航了吗?否,相反很多时候非但没有提供保护,反倒把产品和生产现场的人员置于危险的境地,甚至直接造成产品损坏和人员触电。我们很多ESD工程师和审核员(包括一些认证机构的审核员)根本不清楚静电泄放对接地系统的要求,也不明白静电接地与设备接地安全接地的关系,即便是对现场检测方法和指标判断充满了疑惑也并未在技术原理上找寻答案,这恐怕是出错的根本原因。接下来我们单纯从技术原理角度就几个重要的问题进行分析和解释,希望有助于各企业合理规划静电接地,避免错误继续。

一、静电泄放对接地系统的接地电阻要求是多少?

要回答这个问题首先要理解静电现象及其特点。静电是一种低电量的带电现象,不同与交、直流电源虽然容易产生很高的电压(可能动辄上万伏),但实则电量非常有限,多数情况下静电带电体的电容水平是皮法级(pF,皮是10-12数量级)的,电量处于纳库仑(nC,纳是10-9数量级)至微库仑(μC,微是10-6数量级)的水平,因此泄放时对通路的导电性要求并不高。我们可以用电磁学中基本的概念框算一下工厂静电泄放对于接地系统的载流能力的要求:

假设工厂的静电带电体电容水平平均为100pF(在ESD模型中,此数值为人体电容水平,一般的绝缘带电体电容值比这要低得多)。

再假设工厂的静电带电体有100万之多(要知道100万可是一个中等城市的人口数量水平),所有静电带电体带有10KV电压(属于较高静电带电水平),利用电容、电压和电量之间的关系公式,所有带电体电量总和为:

Q=CV=1×️106×1×10-10×10000=1库仑

我们假设这100万个静电带电体集中在1秒内释放静电到接地系统,按照电流的基本定义,此时接地系统承载的电流水平不过是1安培。在电路中1安培的载流能力用一条0.5mm直径铜导线就能够满足,而我们刚才的假设都是极度放大了各项指标,实际的情况要低若干个数量级,因此静电泄放对接地系统的载流能力几乎没有什么要求,只要有电气通路接入到大地即可。日本关东学院从事电气安全和接地研究的高桥健彦在其编写的《图解接地技术》中提到的静电屏蔽接地电阻要求为1MΩ以下,虽然未直接说明接地体的接地电阻的大小,但此阻值要求条件下,其数值不必很低。我们以孤立导体静电衰减模型计算,1×️109Ω以下的泄放电阻对一般静电带电体足够。按照这个数值计算,100万个静电带电体并行泄放的电阻不过1000Ω(1×️109/(1×️106))。这个要求只需要将导线或钢筋插入土壤已经足够:依照接地体接地电阻的一般性计算方法,直径10mm的钢筋插入粘土30cm,接地电阻小于500Ω。我们很多工厂要求ESD接地体接地电阻小于1Ω实在是荒唐,形象点儿讲,这简直就是在用输油管道打点滴。

二、静电接地必须独立吗?

很多工厂挖坑做静电接地还有一条原因是认为静电接地必须独立于设备接地——因为静电接地需要连接人体接地,特别是手腕带,一旦设备漏电就会通过设备接地传到人体,发生人员触电危险,殊不知这个理由同样不成立,而且独立的静电接地会让人员和产品处于危险境地:

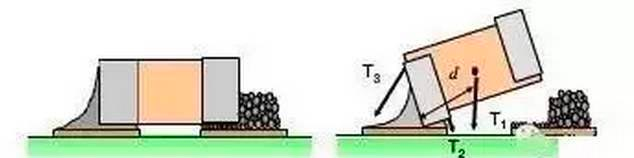

第一,设备接地的目的本身也是为了防止设备漏电的安全考虑:当设备出现漏电时电流从地线流回电源的电阻远低于人体电阻,从而构成了对人员的保护,因此设备接地与静电接地的导通并不会导致人体触电,除非接地主线的连接完全断开,并且现场人员同时连接在一个另一完全独立的接地。

第二,相比使用设备接地或设备接地与静电接地导通的情况,采用静电接地完全独立的情况(即静电接地与设备接地完全不导通的情况)会让人员处于更加危险的境地,因为此时人员已经处于参考接地连接状态,设备发生故障漏电时,漏电电压100%会加载到触碰设备的作业人员身体从而发生触电危险。这与踩在一根高压线上的鸟不会被电到,而跨越两根线的蛇会被瞬间电爆是一个道理。国内著名电气安全专家王厚余在其编写的《建筑物电气装置600问》中就强调“建筑物中的各接地系统如采用单独接地,发生故障时,各电气系统间电位差而引起人身电击之类的种种电气危害”。

第三,使用完全独立静电接地情况下,人员与现场作业的设备不在同一电位上,对产品保护同样不利:二者之间的电位差可通过作业人员随时加载到产品上,造成产品的EOS损伤损坏。很多时候两个完全隔离的系统造成的电位差虽然未达到触电危险,甚至人员通常都难以感知,但电压往往也达到几伏特到十几伏特。我们很多工厂要求设备的漏电电压不得超过0.3伏特,电烙铁的漏电压不超过20毫伏特,但对这几伏特、十几伏特的电位差却视而不见,实在是本末倒置。

三、独立的静电接地有助于消除EMI干扰?

这个命题本身就不成立:相比现场的各种电气设备运行噪声,直接加载到接地线上的静电放电所产生的EMI,无论是数量还是能量上都可以忽略,况且连接在静电接地线上的防静电设施多数采用的是耗散材料,这会让放电强度降低到很小的水平,甚至难以测出;另一方面各类连接在静电接地线上的防静电设施除离子静电消除设备和监测设施外,其他并非电气设备,不可能对来自设备的EMI噪声敏感,更何况上述的后两种防静电设施的接地,在很多工厂也并非接入静电接地,而是接入了设备接地。

四、ESD防护标准是否要求静电接地独立?

国外的标准早有定论,ESDA(美国静电放电协会)S20.20标准(目前行业中最受认可的标准)最早版(1999版)在6.2.1中对静电接地的选择就进行了明确:“优先选择AC设备接地作为实现防静电设施等电位连接方式,当设备接地不可用时再选择其他连接方式”;而在静电接地专项标准ESD S6.1中更是明确强调了等电位的要求:防静电设施连接至共同接地点,后者连接至接地连接系统(ESD grounding/bonding reference system)。而接地连接系统有三种选择:设备接地(AC Equipment Ground),辅助接地(Auxiliary Ground)或单纯的等电位连接(Equipotential Bonding)。其中辅助接地(未使用设备接地时的选择)需要与设备接地保持良好的连接,最后一种等电位连接是指没有地线可用的情况仅保持防静电设施间的等电位连接。另一套广泛使用的标准IEC61340-5-1中,一直以来也都强调了优先使用保护地(PE)作为防静电设施接地接入的系统。可以看出这些标准的观点和要求是一致的。

国内业界对静电接地的误解由来已久,究其原因除了对技术原理理解偏差外,更多的是对标准的误读,特别是前文所述的ESD S20.20及IEC61340-5-1标准中有关接地和等电位连接章节内容。很多ESD工程师和审核员单纯以标准中表格1中的字面去解读要求,对于前面技术描述以及依据标准都未细看,更不用说从术语及原理上理解,导致现场的技术措施和技术指标判断完全错误,这种浮于表面的思维去解决技术层面问题不但造成了巨大的浪费,还带来了人员安全隐患和产品损坏风险。

请先 登录后发表评论 ~